Experimentelle Typografie (3. Semester): Verena Schneider

Meine Arbeit behandelt das Thema »Freiheit – Typografie im Raum«. Inspiriert durch die derzeitige Situation enormer Einschränkungen soll der Begriff Freiheit — vor noch nicht einmal einem Jahr eine Kategorie von ganz anderer Selbstverständlichkeit — in aktualisiertem Lichte widergespiegelt werden. Ich habe die täglichen Corona-News vom 11. Dezember 2020 bis zum 30. Dezember 2020 festgehalten und typografisch spannend und ungewohnt gesetzt. Meine Daten-Quelle hierbei war die Webseite »tagesschau.de«, geographisch begrenzt auf Deutschland.

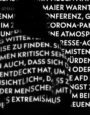

Der fotografische Teil meiner Arbeit bestand daraus, eine oder auch mehrere Personen – ausschließlich in schwarz gekleidet – vor eine Wand zu stellen, diese dann mit Hilfe eines Beamers mit meiner gesetzten Typografie anzustrahlen und zu fotografieren. Die Schrift, welche sich über die Körper der Models legt, soll dabei gewissermaßen ein Sinnbild für die Ketten sein, die unser Leben und Handeln derzeitig so stark knebeln und uns die bis dato gewohnte Freiheit nehmen.

Die Arbeit besteht sowohl aus Fotografien als auch aus einem Video. Das Video ist sehr künstlerisch gehalten und mit schrillen Soundeffekten unterlegt. Dies soll auch die Ungewissheit und Verwirrung der Menschen veranschaulichen, die sich täglich mit beängstigenden und nicht selten widersprüchlich scheinenden Informationen konfrontiert sehen, die ihre bisherige Lebenserfahrung nicht einzuordnen weiß.

Fotos: Verena Schneider, Redaktion: Sybille Schmitz